في 25 أغسطس 2021، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، قام رجال بملابس مدنية بالذهاب إلى حي التحرير في تونس لاختطاف سليمان بوحفص، وهو ناشط أمازيغي ومسيحي اعتنق المسيحية، يتمتع بوضع اللاجئ تحت حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وفي الأول من سبتمبر، مثل بوحفص أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، حيث وُضع رهن الحبس الاحتياطي للتحقيق في ست تهم. ورداً على طلب رسمي من الأمم المتحدة لتوضيح ملابسات الاعتقال، صرحت السلطات الجزائرية بأن بوحفص دخل الحدود بين تونس والجزائر طوعًا، ليتم اعتقاله من قبل حرس الحدود. ومع ذلك، تشير ملابسات القضية بوضوح إلى أن بوحفص قد اختطف من قبل السلطات الجزائرية، بمشاركة محتملة من السلطات التونسية، قبل أن يتم إدخاله قسرًا إلى الجزائر، حيث وُجهت إليه اتهامات باطلة وخضع لمحاكمة غير عادلة، بل وتعرض لأعمال تعذيب.

في 16 ديسمبر 2022، حُكم على بوحفص بالسجن لمدة ثلاث سنوات بناءً على اتهامات كاذبة، حيث اتُهم بنشر معلومات زائفة والإضرار بوحدة الجزائر. تم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف، وأُفرج عنه في الأول من سبتمبر 2024 بعد أن أمضى عقوبته بالسجن. يروي القصة معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو مؤسسة رائدة في هذا المجال تأسست في أوائل التسعينيات على يد بهي الدين حسن، أحد رواد الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وقد خصص المعهد تقريرًا كاملاً لاستراتيجية « القمع العابرة للحدود » التي ينتهجها النظام الجزائري ضد الأصوات المعارضة المقيمة في الخارج. حمل التقرير عنوان « الجزائر: استخدام أساليب القمع العابرة للحدود لإسكات المعارضة »، وتم الكشف عنه في 26 نوفمبر الماضي.

قضية بوحفص هي المثال الأول الموثق للسياسة الجديدة للحكومة الجزائرية التي تستهدف قمع المعارضة من خلال توسيع نطاق القمع ليشمل الناشطين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين الذين يعيشون خارج الجزائر. وتبعها العديد من القضايا الأخرى. فقد توالت عشرات الحالات بعد قضية بوحفص استهدفت ناشطين يقيمون في الخارج. أحدثها كانت فضيحة بوعلام صنصال، الكاتب الفرنسي الجزائري، الذي اعتُقل تعسفيًا في مطار الجزائر يوم 16 نوفمبر، واختفى لعدة أيام قبل أن يُعرض على القضاء بتهمة « الإضرار بوحدة التراب الوطني ».

أكثر من مجرد أعمال منعزلة، الأمر يتعلق بسياسة دولة حقيقية. «بعد الإغلاق التدريجي لجميع فضاءات الاحتجاج في الجزائر، منذ قمع الانتفاضة الشعبية المعروفة بالحراك في عام 2020، وسعت السلطات نطاق عملها القمعي لتستهدف الآن المعارضين المقيمين في الخارج. يعكس هذا التوسع رغبة النظام في إسكات المعارضة والحفاظ على السيطرة، دون الاكتراث بالحدود الجغرافية»، وفقًا لما جاء في التقرير، الذي يستند إلى أبحاث و19 مقابلة تتعلق بـ 21 ملفًا، بالإضافة إلى مراجعة متأنية لمصادر توثيق أولية، بما في ذلك قرارات قضائية، طلبات تسليم، وتصريحات رسمية صادرة عن منظمات حقوقية والسلطات الجزائرية.

نموذج عام من السلطوية

عبر هذا النهج، لا يخترع النظام الجزائري شيئًا جديدًا. القمع العابر للحدود هو توجه دولي تعتمده الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم لإسكات الأصوات المعارضة خارج حدودها. دول مثل مصر وروسيا سلكت المسار نفسه باستهداف معارضين في الخارج باستخدام مجموعة متنوعة من الممارسات، بما في ذلك المراقبة، والمضايقات، وحتى الاختطاف. «اعتماد الجزائر لهذه التدابير يعكس نموذجًا عامًا من السلطوية، حيث تسعى الأنظمة إلى السيطرة على الأفراد الذين يجرؤون على انتقادها، بغض النظر عن مكان إقامتهم. هذا الشكل من القمع يعزز هيمنة خطاب السلطات»، وفقًا لما أورده التقرير.

يسمح القمع العابر للحدود بإسكات الأصوات المعارضة وإثارة الخوف لدى النشطاء الذين يعيشون في الخارج، وفرض عليهم نفس عواقب المعارضة كما لو كانوا يعيشون داخل البلاد. من بين المستهدفين بهذه الأساليب، هناك نشطاء بارزون وأعضاء معروفون من الحراك لعام 2019، بالإضافة إلى أفراد ينتقدون فساد الحكومة وانتهاكات حقوق الإنسان، أو يوجهون أي نوع من النقد إلى المسؤولين الجزائريين أو إلى الدولة نفسها.

«لا أحد بمنأى عن الخطر»

سجلت اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICEDH) وجود ترابط بين هذه التكتيكات المختلفة، والتي تهدف جميعها إلى محاصرة النشطاء في شبكة القمع الجزائرية. «من خلال استهداف المعارضين الموجودين في الخارج، ترسل الحكومة الجزائرية رسالة واضحة: لا أحد بمنأى عن الخطر». بهذه الطريقة، تسعى السلطات إلى ردع المعارضين والنشطاء المحتملين. تساعد هذه الإجراءات خارج الحدود أيضًا النظام الجزائري على الترويج لخطاب مضلل مفاده أن البلاد تواجه شبكة من الكيانات الإجرامية والإرهابية التي تنشط داخل الجزائر وخارجها، وتعرض أمن ووحدة الدولة للخطر. يسمح هذا الخطاب للنظام بتبرير الإجراءات القمعية المتخذة على الصعيدين الوطني والدولي، مع الترويج لنفسه كحاجز ضد الإرهاب وعدم الاستقرار والتدخلات الأجنبية.

تتنوع الأساليب المستخدمة في هذا الإطار، وتشمل طلبات تسليم غير مبررة، عمليات اختطاف، وضغوطًا دبلوماسية على دول أخرى بهدف مضايقة وترهيب النشطاء في الخارج. في بعض القضايا الموثقة من قبل اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICEDH)، شاركت دول أخرى في القمع العابر للحدود. من أبرز الأمثلة على ذلك قضية محمد بن حليمة ومحمد عبد الله، اللذين أعيدا قسرًا إلى الجزائر من إسبانيا، حيث كانا قد طلبا اللجوء بعد أن قدمت السلطات الجزائرية طلبات تسليم بحقهما. قامت السلطات الإسبانية بطرد الناشطين والمبلغين عن الفساد في إطار إجراء موجز، بحجة أنهما يمثلان خطرًا على «الأمن» و«العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر»، دون تقديم أي دليل على مشاركتهما في أنشطة خطيرة.

الأسر والأقارب كأداة ضغط

«عند عودتهما إلى الجزائر، تعرض الناشطان للتعذيب على يد ضباط في الجيش الجزائري وحُكم عليهما بالسجن في محاكمات غير عادلة»، بحسب ما ورد في التقرير. من جهة أخرى، رفضت عدة دول الاستجابة لطلبات التسليم وأوامر الاعتقال الدولية الصادرة عن الجزائر، معتبرة أن الاتهامات الموجهة ضد النشطاء المعنيين ليست قائمة على أساس متين. على سبيل المثال، رفضت سويسرا تسليم مراد دهينة، العضو في حركة « رشاد »، وهي منظمة تصفها السلطات الجزائرية بشكل تعسفي بأنها منظمة إرهابية.

إضافة إلى استهداف النشطاء أنفسهم، تستخدم السلطات الجزائرية أساليب الترهيب والمضايقة ضد عائلات النشطاء في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة. من الأمثلة على ذلك، قضية عبد الرحمن زيتوت، شقيق الناشط السياسي محمد العربي زيتوت، الذي يعيش في المنفى في بريطانيا. اعتُقل عبد الرحمن زيتوت بشكل تعسفي وخضع لمحاكمة غير عادلة، فقط بسبب صلاته العائلية. «يهدف هذا الأسلوب المتمثل في استهداف أقارب النشطاء إلى بث الخوف، وعزل المعارضين، ودفعهم إلى التزام الصمت، وهو انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، بحسب اللجنة الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICEDH).

استراتيجية المؤامرة

يعتمد النظام الجزائري بشكل استراتيجي على خطاب نظريّة المؤامرة لتبرير الإجراءات القمعية الواسعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. يلعب القمع العابر للحدود دورًا مركزيًا في تصوير المعارضة والنشاط كجزء من مؤامرة كبرى ضد الدولة، يُزعم أنها تُدار من قبل منظمات أعضاؤها موجودون داخل الجزائر وخارجها. من خلال وصف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بأنهم عملاء أجانب أو إرهابيون، تخلق السلطات الجزائرية مناخًا من الخوف وانعدام الثقة، مما يتيح لها تبرير إجراءات القمع.

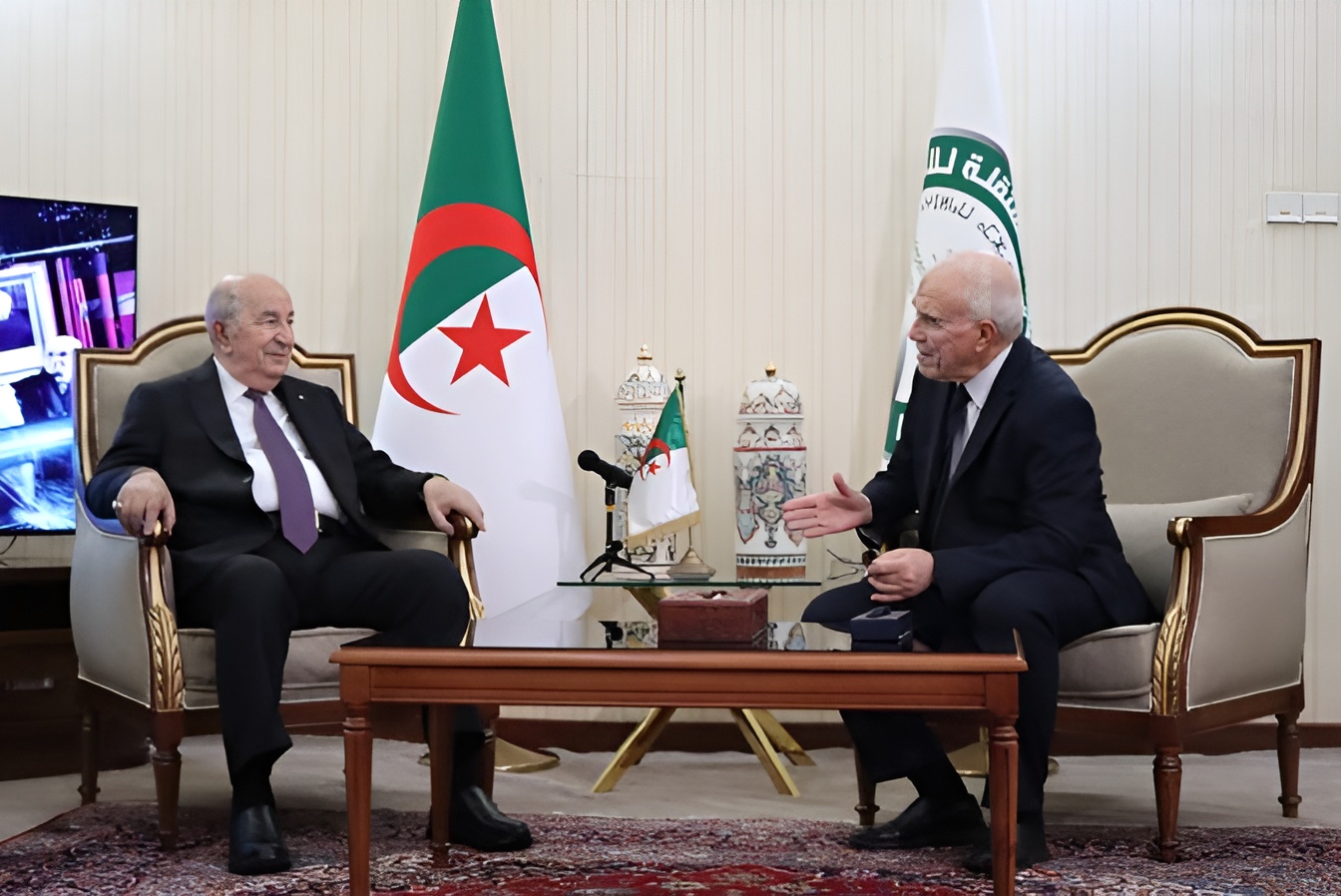

«صرح الرئيس تبون عدة مرات بأن الاحتجاجات وأعمال المعارضة تنظمها قوى أجنبية تسعى إلى زعزعة استقرار الجزائر. عقب اغتيال جمال بن سماعيل في منطقة القبائل، اتهم الرئيس تبون المغرب وإسرائيل بالوقوف وراء الحادث»، وفقًا لما ذكره المعهد. تسهم وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في تعزيز هذا الخطاب، حيث تعرض المتظاهرين والنشطاء بشكل متكرر على أنهم عملاء لحكومات أجنبية. ونتيجة لذلك، يواجه النشطاء داخل الجزائر وخارجها مجموعة من الاتهامات المشتركة، مما يسمح للحكومة بمواصلة الترويج لخطابها التآمري عبر القضاء.

دعم حقوق الإنسان

أطلقت عدة منظمات حقوقية وآليات أممية نداءات للتحذير من القمع العابر للحدود. «للأسف، انتشر الخوف وعبر الحدود»، يقول عيسى رحمون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. أضاف المحامي الجزائري، اللاجئ السياسي في فرنسا، في تصريح لجريدة «لوموند»، أن خطر الاعتقال «حقيقي للغاية، وهو يشمل العديد من الأشخاص: ناشطين مجهولين، صحفيين، مخرجين ومعارضين بارزين». انضمت إلى هذا الموقف كل من هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشيونال، حيث أدانتا، من بين أمور أخرى، «المنع التعسفي من السفر».

في الوقت الذي يدعو فيه إلى ضمان حماية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه الجزائر، يحث المركز الدولي لحماية حقوق الإنسان (ICEDH) على السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة ومراقبين دوليين آخرين معنيين بوضعية حقوق الإنسان بزيارة الجزائر وتقييم وضعية حقوق الإنسان فيها بشكل مستقل، بما في ذلك ظروف الاحتجاز. وبالنسبة لهاتين التوصيتين، يبقى من الممكن دائمًا المحاولة.

ما يظل ممكنًا هو أن تقوم الدول الأخرى بدراسة طلبات التسليم الصادرة عن الجزائر ورفض تلك التي تستند إلى اتهامات ذات دوافع سياسية أو التي قد تعرض الشخص المعني لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لما جاء في التقرير. وسيلة أخرى تكمن في اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية من أجل الضغط على الحكومة الجزائرية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب داخل الجزائر وخارجها.