يندرج اتفاق 5 غشت 1979، المبرم بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، في إطار سلسلة يتشابك فيها التضامن القبلي، والإرث الاستعماري، والتوازنات الإقليمية في المغرب الكبير. ورغم أنه قدم كاتفاق سلام، إلا أنه في الواقع يديم دينامية أقدم: تلك التي دشنتها اتفاقيات بئر أم قرين (1949)، التي كرست تجزئة قبيلة الركيبات إلى أراض جزائرية وموريتانية و «صحراوية».

ولم يكن توقيع هذا الاتفاق برئاسة خونا ولد هيدالة -وهو نفسه عضو في كونفدرالية الركيبات- تعبيرا عن السيادة الوطنية بقدر ما كان عودة لمحور قبلي عابر للحدود، تستغله الجزائر الآن في إطار سياستها «الصحراوية».

وهكذا، لم ينه اتفاق 5 غشت 1979 النزاع، بل نقل خطوطه. ومن خلال تحويل المسألة الاستعمارية إلى قضية إعادة تشكيل جيوسياسية إقليمية، فإنها تفتح مرحلة جديدة من التنافس المغاربي حول الصحراء.

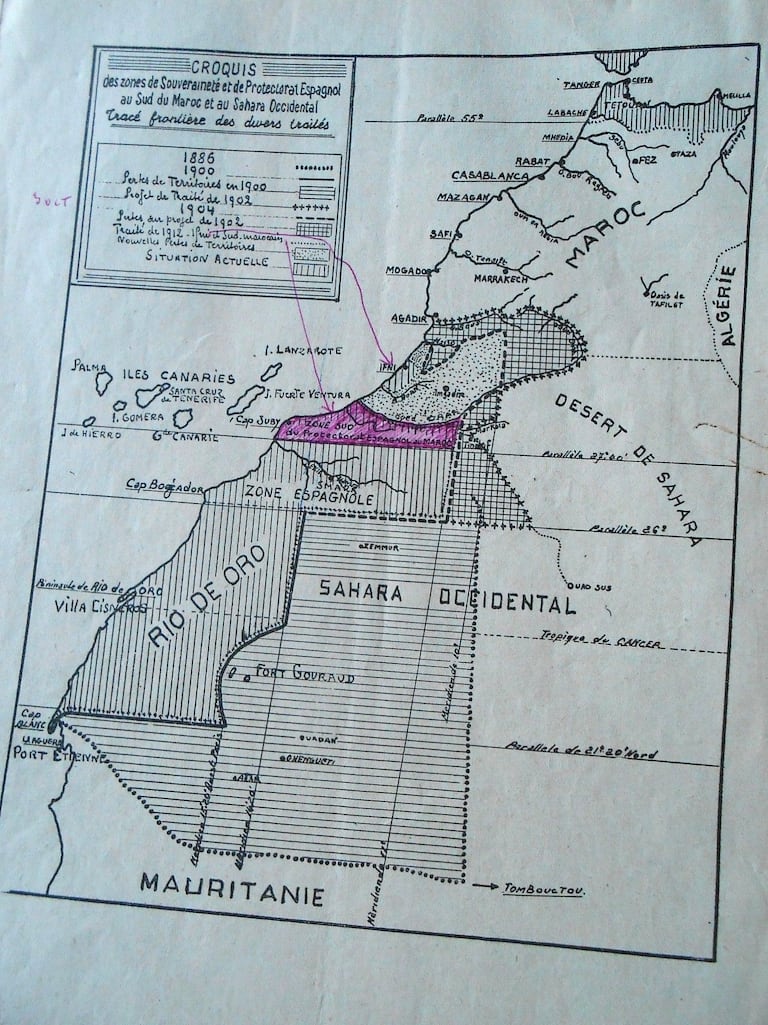

الصحراء المغربية والتقسيم الاستعماري (1924-1955)

القراءة الانفصالية للصحراء، كما هو الحال بالنسبة لتلك التي تدافع عنها الجزائر، تتجاهل غالبا الملاحظات الراسخة حول توزيع القبائل ومناطق ولاءاتها -ملاحظات صيغت بدقة، لا سيما في تقرير بونامي (Bonamy) المهم حول المنطقة منذ عام 1924. مع ذلك، لم تكن الإشارات إلى «اللغز» القبلي والولاءات التقليدية غائبة، لكن لا بد من فهمها جيدا.

وهكذا، خلال سوق تندوف الكبير، بين عامي 1946 و1955، دأبت السلطات الفرنسية على تذكير الجميع بأن تاجكانت، والركيبات القواسم، وحتى تلك الخاضعة للسيطرة الإسبانية، ركيبات الساحل، لا تزال خاضعة للحكم المغربي. إلا أن كل شيء سيتغير مع اتفاقية بئر أم قرين، التي نصت المادة الرابعة منها على أن ركيبات الشرق سيخضع من الآن فصاعدا للجزائر، وركيبات الساحل لموريتانيا. أدى التدخل الجزائري بعد الاستقلال عام 1962، وخاصةً منذ عام 1973، إلى ترسيخ هذا التشويه للتاريخ وإحداث خلل عميق في التوازنات القبلية.

كانت اتفاقيات بئر أم قرين في 21 دجنبر 1934، ثم اتفاقيات سانت لويس في فاتح مارس 1937، تندرج تماما في إطار هذا المنطق. وقد كان لهذه الاتفاقيات الفرنسية-الإسبانية، التي كانت تهدف إلى تحديد حدود «تقنية» واستراتيجية، أثر ملموس في ضم جزء من ركيبات القواسم إلى مقاطعة الساورة، وخاصةً إلى تندوف، التي كانت لا تزال تعتبر آنذاك قصرا مغربيا. أما المنطقة التي ستُسمى لاحقا «الصحراء الغربية»، وهي المنطقة التي تديرها إسبانيا، فلم تشمل مراعي العديد من القبائل التي كانت مسجلة فيها.

ووفقا للخطوط المعتمدة بعد اجتماع بئر أم قرين في 24 دجنبر 1934، فقد بقيت، ما يقرب من نصف المراعي التقليدية للركيبات، خارج هذه المنطقة، مما يظهر الطبيعة المصطنعة للتقسيم الاستعماري. في عام 1949، سعت اتفاقية جديدة في بئر أم قرين إلى دمج فصائل أخرى من الركيبات في موريتانيا، في منطقة كانت الإدارة الاستعمارية لا تزال تسميها «الصحراء الغربية».

وقد خدمت هذه العمليات المتتالية هدفا محددا: تأمين المناطق المعدنية والاستراتيجية في الصحراء -غار جبيلات بالنسبة للجزائر، والزويرات لموريتانيا- لصالح الإمبراطوريات الاستعمارية. إعادة التقسيم هذه، التي نفذت تحت ستار العقلانية الإدارية، ساهمت في الواقع في تفكك الانتماءات القبلية والتشرذم الدائم للصحراء المغربية.

وهكذا، وجدت الركيبات، التي كانت تعتبر قبل عام 1920 تابعة لسلطة المخزن، نفسها ملحقة بالجزائر أو موريتانيا بموجب اتفاقيات بئر أم قرين. وكان من المنطقي أن يعيد إنهاء الاستعمار الحقيقي الوضع الأصلي بدلا من تجميده ضمن حدود تعسفية. هذه القبائل، سواء كانت تعيش اليوم في الجزائر أو موريتانيا، لا تطالب بدولة، بل بفضاء تاريخي: الصحراء المغربية، حيث كانت تنقلاتها موسمية فقط وجزءً من نظام الولاء والبيعة للملكية الشريفة.

وراء خطاب «حق الشعوب في تقرير المصير»، يبرز رهان مختلف تماما: الحفاظ على التقسيم الاستعماري الهادف إلى ضمان السيطرة على الموارد الطبيعية. مهدت اتفاقية بئر أم قرين، بتصنيفها ركيبات الشرق للحفاظ على مناجم غار جبيلات، والساحل للحفاظ على خام الحديد في الزويرات، الطريق لتفتيت المنطقة في فترة ما بعد الاستعمار.

منذ عام 1963، استطاعت الجزائر، التي كانت عينها على فوسفاط بوكراع، استغلال هذا الإرث لتحويل ركيبات الجزائر وموريتانيا إلى قوات مسلحة لمشروع قدم على أنه «صحراوي»، لكنه يهدف إلى الاستحواذ على الفوسفاط والولوج إلى المحيط الأطلسي.

ويندرج اتفاق «السلام» المبرم يوم 5 غشت 1979 بين موريتانيا وجبهة البوليساريو، والموقع تحت سيطرة الركيبات، تماما مع هذا التطور التاريخي. وبحجة المصالحة، أعاد هذا الاتفاق في الواقع تكريس المنطق الاستعماري لبئر أم قرين: منطق تقسيم الصحراء لخدمة المصالح المعدنية والجيوستراتيجية للجزائر ووسطائها الموريتانيين، على حساب الوحدة التاريخية والقبلية للصحراء المغربية.

من بئر أم قرين (1949) إلى اتفاق 5 غشت 1979: استمرارية التفتيت الاستعماري

لم ينشأ «حق تقرير مصير الركيبات»، سواء من تندوف أو موريتانيا، باختيارهم الحر، بل نتيجةً لمنطق فرضه الاستعمار الفرنسي الإسباني، وأدامه الذين ورثوه.

إلا أن ثمة مفارقة تبقى قائمة: فجبهة البوليساريو، باندراجها ضمن حدود ورثتها من الجزائر وموريتانيا، تحمل في طياتها تناقض كيان ولد من تقسيم غريب عن أساسها التاريخي. وإذا استمرت هذه المفارقة حتى نهايتها، فقد يدفع الحركة إلى المطالبة بشكل آخر من أشكال «تقرير المصير»، ليس لـ«لصحراء الغربية» بعد الآن، بل لإعادة تعريف هويتها الحقيقية -سواء أكانت مغربية أم جزائرية أم موريتانية.

اتفاق 5 غشت 1979: بين الحياد الموريتاني واستمرارية الركيبات

بين مشكلة طرحت بشكل خاطئ -مشكلة الصحراء المغربية- واتفاق مفروض -اتفاق 5 غشت 1979 بين موريتانيا وجبهة البوليساريو- سعت نواكشوط قبل كل شيء إلى الحفاظ على حيادها واستقلالها. قدم هذا الاتفاق كبادرة سلام، لكنها جاءت في سياق من عدم الاستقرار السياسي الحاد: بعد خمسة أشهر بالضبط من انقلاب 6 أبريل 1979، الذي أوصل العقيد أحمد ولد بوسيف إلى رئاسة الحكومة. مهدت الوفاة المأساوية لهذا الأخير في 31 ماي من نفس السنة، في حادث تحطم مروحية، الطريق لصعود المقدم خونا ولد هيدالة، الذي سرعان ما أصبح صاحب السلطة الحقيقية في نواكشوط ومهندس توجه جديد للنظام.

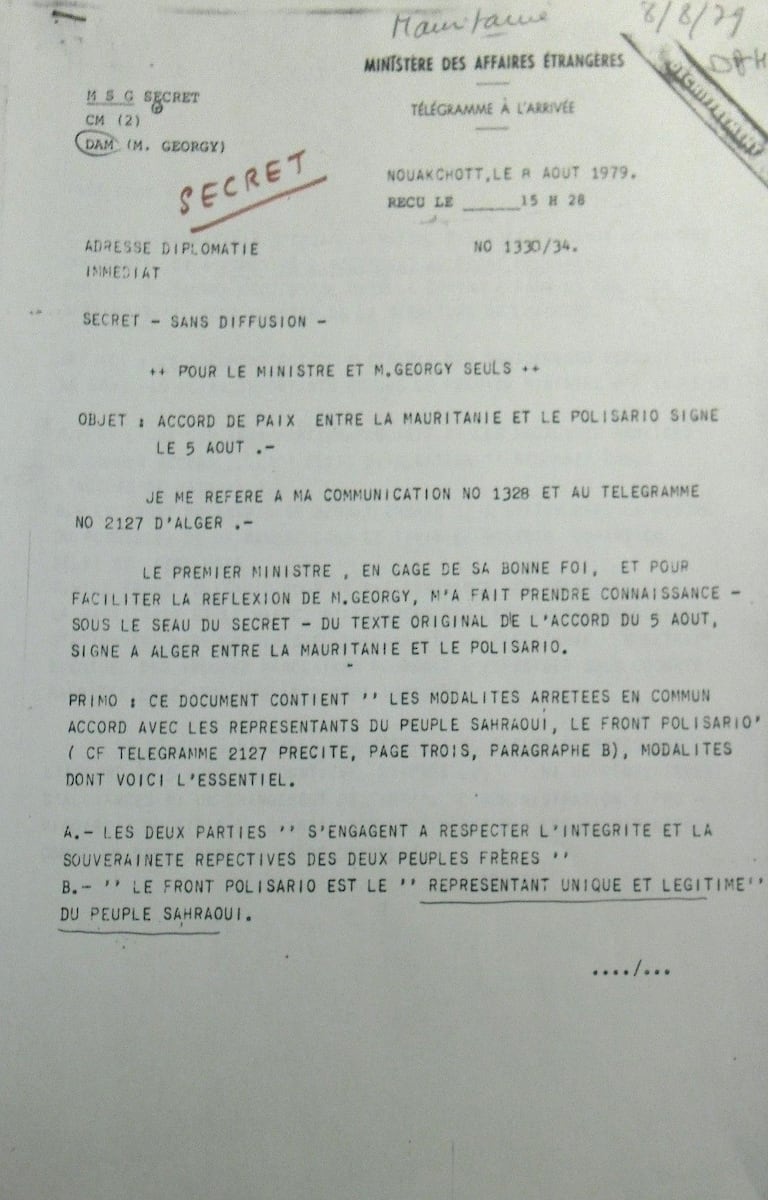

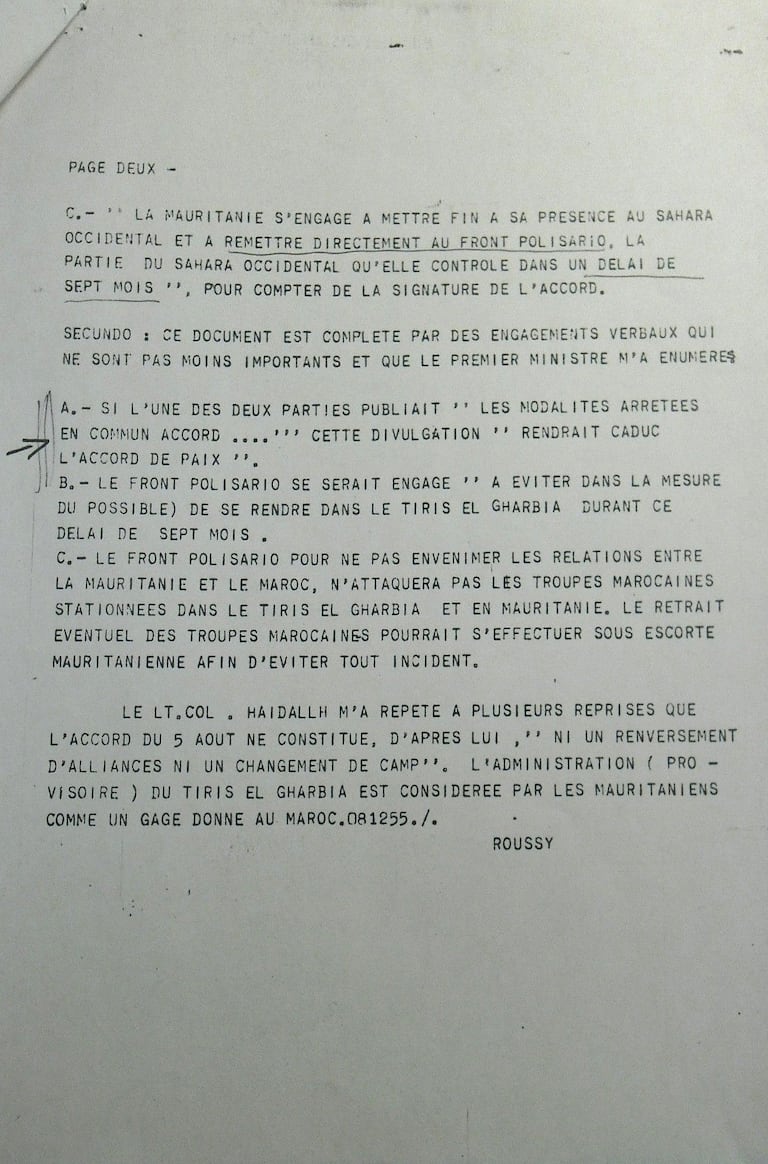

أعطى هيدالة، وهو نفسه ينحدر من الركيبات، «القضية الصحراوية» قراءة هوياتية واستراتيجية في آن واحد. سهل صعوده إلى السلطة توقيع اتفاق 5 غشت، الذي اعتبر رسميا كمعاهدة دولة بين موريتانيا وجبهة البوليساريو. لكن وراء هذه الواجهة القانونية، كان يكمن نص آخر -أو بالأحرى، نص غير معلن: اتفاق شفهي، محاطٌ بالسرية، أُبرم بالتوازي بين الأطراف نفسها. هذا الالتزام الضمني، الذي كشفت عنه مصادر دبلوماسية فرنسية، كان يهدف إلى تحييد آثار الاتفاق الرسمي، مكرسا ازدواجية عملية كانت فيها الولاءات القبلية لها الأسبقية على الولاء للدولة.

وعكست تركيبة الوفود نفسها هذا الغموض. من الجانب الموريتاني، وقع المقدم سالم ولد سيدي، النائب الثاني لرئيس اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني، باسم نواكشوط، ولكن تحت سلطة «رئيس دولة» من قبيلة الركيبات. من جانب البوليساريو، كان المفاوض الرئيسي البشير مصطفى السيد، شقيق مؤسس الحركة، وهو أيضا من قبيلة الركيبات.

وتحول اتفاق 5 غشت 1979، الذي قدم كأداة سلام، إلى صفقة داخلية ضمن كونفدرالية الركيبات، لكن تحت غطاء خطاب دبلوماسية. وخلف مظهر التسوية بين كيانين حكوميين، برزت في الواقع استمرارية قبلية: محور الركيبات العابر للحدود، الذي تتوافق مصالحه المباشرة، بوعي أو بغير وعي، مع استراتيجية الجزائر الإقليمية.

عندما اعترف ركيبات موريتانيا بركيبات جبهة البوليساريو

في مقابلة سرية مع السيد روسي (Roussy)، وهو مسؤول فرنسي رفيع المستوى يعمل في السفارة الفرنسية في نواكشوط، قدم ولد هيدالة بصراحة بنود الاتفاق الشفهي، وكأنه يتحدث باسم الطرفين الموقعين. خلف ستار النص الرسمي، بدا الواقع مزدوجا: دولة تسعى للبقاء، وكونفدرالية قبلية عابرة للحدود تستخدم في الآن نفسه كفاعل سياسي وأداة دبلوماسية. وهكذا، لم يعلن 5 غشت 1979 انسحاب موريتانيا من الصحراء فحسب، بل كشف أيضا عن ثقل المنطق القبلي، القادر على طمس الخطوط الفاصلة بين الدولة والحركة الانفصالية.

أفاد السيد روسي بأن: «المقدم هيدالة أخبرني مرارا أن اتفاق 5 غشت لم يشكل، في رأيه، انقلابا في التحالفات ولا تغييرا في المواقع. ويعتبر الموريتانيون «الإدارة (المؤقتة)» لتيرس الغربية بمثابة تعهد للمغرب».

إن اعتراف رئيس الوزراء الموريتاني محمد خونا ولد هيدالة، وهو نفسه من كونفدرالية قبائل الركيبات الكبيرة، بجبهة البوليساريو يحدث تأثيرا انعكاسيا. ويعني ذلك أن موريتانيا لم تعترف فقط بفاعل سياسي-عسكري، بل أيضا بانعكاس قبلي لمجتمعها. وقد عززت هذه البادرة التماسك الداخلي للقرار، مع إبراز غموضه الجيوسياسي: إذ أصبحت البوليساريو توأما وامتدادا، انعكاسا لموريتانيا الركيبات في الساحة الصحراوية.

وهكذا، صنف اتفاق السلام، كما ورد في النص المكتوب المصنف على أنه «سري ولا يجوز أن يطلع عليه إلا الوزير والسيد جورجي وحدهما»، يتناقض مع نسخة شفوية لاتفاق ثان سري. تكشف هذه الآلية المزدوجة عن الطبيعة المتناقضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه: اتفاق سلام بين الركيبات ورئيس موريتاني، هو نفسه من القبيلة نفسها، يخفي في الواقع انقساما قبليا موروثا عن الاستعمارين الفرنسي والإسباني.

حاولت كل قوة استعمارية احتواء الركيبات التي كانت تحت سلطتها ضمن حدود مرسومة بشكل تعسفي، دون مراعاة لطرق الرحل أو الولاءات السابقة للمخزن. جمدت هذه الخطوط الفاصلة، المفروضة من الخارج، الفضاءات المتغيرة وجزأت كيانا اجتماعيا سياسيا واحدا.

نتيجة لذلك، يطرح سؤال جوهري: هل كان المغرب يواجه حقا حركة انفصالية، أم أنه كان يواجه مكونات قبلية تم توظيفها واستغلالها من قبل دول مجاورة؟ لا يزال هذا الغموض، الناشئ عن الإرث الاستعماري والمستمر بفضل الاستراتيجيات الإقليمية، في قلب المسألة «الصحراوية» المعاصرة.

البعد القبلي للنزاع كما يرويه الأكاديميون والدبلوماسيون

أشار العديد من الباحثين والدبلوماسيين إلى أن القضية الصحراوية لا يمكن فصلها عن البنى الاجتماعية والروابط الإثنية التي توحد سكان الصحراء وموريتانيا وجنوب الجزائر.

أكدت دراسة نشرها المعهد الملكي للعلاقات الدولية (معهد إيغمونت-Egmont Institue) ما يلي: «وهكذا، خرجت موريتانيا من الحرب واتخذت قرار الحياد. ومع ذلك، يبدو من الضروري التأكيد على أنها لا تزال طرفا في النزاع: تاريخيا وإثنيا، تعتبر قبائل الركيبات (أي البوليساريو)، التي تنتقل في الصحراء الإسبانية السابقة (وكذلك في موريتانيا والجزائر وشمال مالي)، جزءً من «الشعب الموري». وتشهد على ذلك السير الذاتية لقادة البوليساريو، وكذلك العديد من وجهاء موريتانيا -الرئيس هيدالة والعديد من كبار وزرائه هم من الركيبات. وكما قال أحد المسؤولين الصحراويين: «ربما يعني تقرير المصير، في نهاية المطاف، الاندماج في موريتانيا المتجددة» (1).

كما أشار الصحفي والمتخصص في شؤون المغرب الكبير، بول بالطا (Paul Balta)، إلى هذا البعد القبلي، واضعا إياه في سياق دعم هواري بومدين لجبهة البوليساريو، بقيادة الركيبات:

«بين عامي 1973 و1975، اندلعت اضطرابات في جنوب الجزائر، لدى الطوارق في المناطق النفطية، الذين هددوا بإحراقها، ولدى الصحراويين في بشار وأدرار، الذين قاموا بتخريب شحنات الطماطم المزروعة في المنطقة. شعر كلا الجانبين بأنهما لا يستفيدان بشكل كاف من الثروة التي تتواجد على أراضيهما».

بتقديم دعمه لجبهة البوليساريو وزيادة الاستثمارات في الجنوب، نجح بومدين في «تهدئة» هذه المطالب. منذ ذلك الحين، سعى العقيد القذافي إلى إنشاء «ولايات الصحراء المتحدة» ضمن نطاق نفوذ بلاده، حتى ولو أدى ذلك إلى تفكيك دول مثل مالي والنيجر، اللتين يقطنهما سكان من السود والبيض. بدا التهديد واضحا بما يكفي للجزائر، التي كانت تخاطر بفقدان السيطرة على هقار أو بعودة الاضطرابات في كاسيلي وهقار، لتصدر تحذيرات سرية ولكن حازمة إلى طرابلس» (2).

وفي مراسلة دبلوماسية مهمة، كتب السفير الفرنسي في نواكشوط، موريس كوراج (Maurice Courage)، إلى وزير الخارجية جون فرانسوا بونسي (Jean-François Poncet) في 13 أكتوبر 1980:

«هذا، في رأيي، هو موريتانيا بأكملها، المتعلقة بأحلامها أكثر من الواقع القاسي. أرى في هذا تأكيدا للرأي السائد، القائل بأنه مع تطورات النزاع الصحراوي، ستتجه جبهة البوليساريو جنوبا يوما ما، وأن الرئيس هيدالة وحده، بحكم انتمائه الإثني، قادر على ضمان سير هذه الهجرة بسلاسة، إلى أن يجد أبناء العمومة الصحراويون الثوريون أنفسهم يوما ما، بفعل قانون الأعداد الكبيرة، مندمجين وأكثر حكمة» (3).

وهكذا، يتجاوز اتفاق 5 غشت 1979 مجرد الانسحاب الموريتاني من «تيرس الغربية»: فهي تكشف عن التداخل العميق بين المنطق القبلي والحسابات الجيوسياسية الإقليمية. فخلف نص رسمي، كان هناك اعتراف ضمني بين ركيبات موريتانيا وركيبات البوليساريو، مما يكرس اتفاقية بئر أم قرين الاستعمارية. لم يكتف هذا الاتفاق برسم التحالفات فحسب، بل شهد أيضا تحييد نواكشوط وتآكل المحور الجزائري-الليبي، مما مهد الطريق لمواجهة مباشرة بين المغرب والجزائر، حيث بقيت القضية الصحراوية قائمة لا تنفصل عن الإرث الاستعماري والتضامن القبلي الذي لا يزال، حتى اليوم، يشكل خطوط الانشقاق.

(1) «سياسة موريتانيا عام 1979»، «Studia Diplomatica»، دراسة نشرها المعهد الملكي للعلاقات الدولية (معهد إيغمونت) عام 1980، المجلد 33، العدد 1/2، الصفحات من 179 إلى 188، معهد إيغمونت، الصفحة 182.

(2) بول بالطا: «عوامل الاستقرار واللاستقرار في المنطقة المغاربية»، مؤتمر طوليدو حول التغيرات السياسية والاستراتيجية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمغرب الكبير، 24-27 مارس 1982، الصفحة 8.

(3) «عطلة الرئيس هيدالة»، مذكرة دبلوماسية من السفير الفرنسي في نواكشوط، موريس كوراج، الأرشيف الدبلوماسي في لاكورنوف، صندوق 225، 1973-1982.