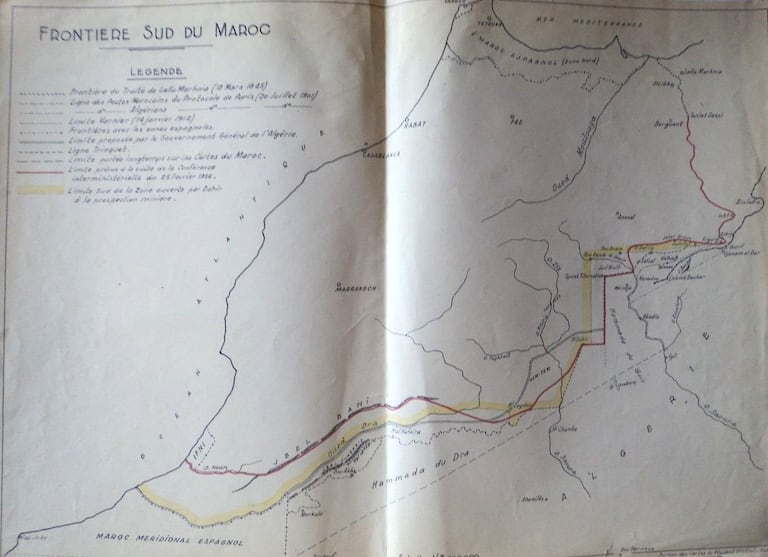

شكل مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار فزاعة سياسية للجزائر، التي استخدمته بمهارة لإخفاء توسعها الإقليمي تحت ستار الشرعية الدولية. من خلال فحص الخرائط التي رفعت عنها السرية، يمكننا أن نرى بوضوح سلسلة من خطوط الحدود، التي اقترحتها فرنسا أو عدلتها أو طعنت فيها بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية استقلال المغرب. استجاب كل من هذه الخطوط لمنطق استعماري محدد: تارة لتدبير حياة الرحل، وتارة أخرى للتنقيب عن المعادن، وتارة أخرى للضرورة العسكرية. ويجسد الخط الأحمر، الناتج عن الاجتماع الوزاري المشترك في 26 فبراير 1956، هذا المنطق الأخير ببراعة: فقد رسم في خضم الحرب الجزائرية لتأمين المنطقة الحدودية ومنع الدعم اللوجستي الآتي من المغرب.

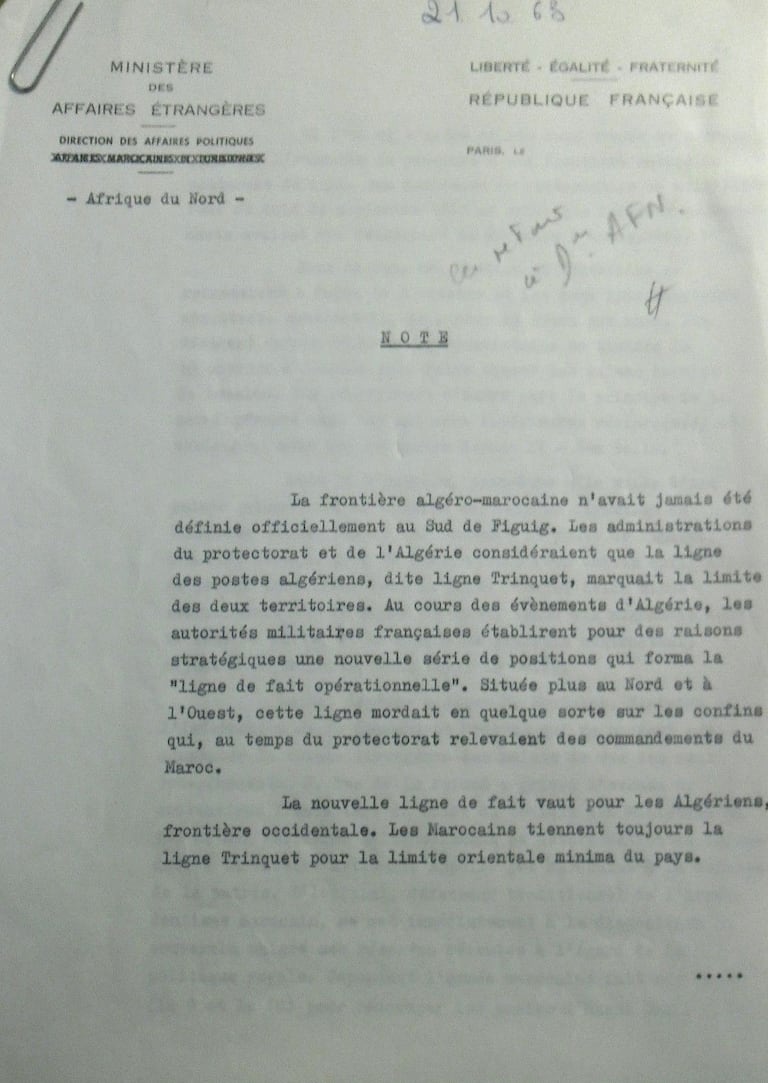

وإذا تظاهرت الجزائر بتجاهل الخريطة، فعليها مواجهة الحقيقة كما صاغها الفرنسيون أنفسهم، واضعو هذه الخطوط الحدودية. كتبت هذه المذكرة المهمة في 21 أكتوبر 1963، في خضم حرب الرمال، وظلت محاطة بالسرية. واليوم، تكشف الأكاذيب التي يروجها جيراننا.

كما تشير وثيقة السفارة الفرنسية في الرباط، فإن الأراضي التي احتلتها الجزائر عام 1962 كانت مغربية بالفعل: «خلال أحداث الجزائر (حرب الجزائر بين عامي 1957 و1962)، أنشأت السلطات العسكرية الفرنسية، لأسباب استراتيجية، سلسلة جديدة من المواقع التي شكلت «خط الأمر الواقع العملياتي». يقع هذا الخط شمالا وغربا، ويقضم بشكل من الأشكال من الحدود التي كانت خاضعة للسلطة المغربية خلال فترة الحماية».

مع ذلك، فإن الحدود التي دافعت عنها الجزائر عام 1962 لم تكن سوى اقتراح إداري من الحاكم العام للجزائر الفرنسية، لم تصادق عليه باريس ولم تعترف به الرباط. وباستيلائها عليها عند الاستقلال، تبنت الجزائر، على نحو متناقض، خطا استعماريا غير مكتمل، كما لو أن الحقبة الوطنية لم تكن سوى امتداد للمنطق الإمبراطوري.

المفارقة مثيرة: فبينما اعترفت فرنسا ضمنيا بحق المغرب في التنقيب شمال الخط الأصفر، انتهكت الجزائر المستقلة حدوده، مدعية جعلها حدودا «لا يمكن المساس بها».

إن الحديث عن الاستعمار الجديد سيكون تعبيرا ضعيفا في هذه الحالة، لأن مبدأ عدم المساس بالحدود لم يفد سوى الجزائر: فقد سمح لها بالاحتفاظ بالأراضي التي انتزعت من جيرانها، وبتطبيق المنطق نفسه على قضية الصحراء، تحت ستار «إنهاء الاستعمار».

مع ذلك، يظهر تحليل الوقائع، والتوجهات الدبلوماسية، والخطابات الجزائرية، أن لا شيء، في طبيعتها أو أسلوبها، هو إبداع وطني، فكل ذلك يندرج في استمرارية المشاريع الاستعمارية الفرنسية والإسبانية، التي نقلت ببساطة إلى إطار ما بعد الاستقلال. كشف اندلاع حرب الرمال ضد المغرب في أكتوبر 1963 وحرب الطوارق في شمال مالي في وقت واحد عن استراتيجية واحدة: اتهام المغرب بالتوسعية للاستعداد لاعتماد مبدأ الحفاظ على الحدود في مؤتمر القاهرة عام 1964. كان هذا المبدأ، الذي كان يهدف إلى ضمان السلام في إفريقيا، في البداية أداة تم صياغتها في الحرب، بهدف فرض إرث استعماري.

في المغرب، كما في مالي، استغلت الجزائر الركيبات والطوارق

ذكر الراحل الحسن الثاني أمام الصحافة الدولية بأن الركيبات في تندوف لم يشاركوا في الاستفتاء الجزائري عام 1962، مؤكدين بذلك انتمائهم للمغرب. في العام نفسه، عاد الزعيم حبوها ولد العبيد إلى المغرب مع عدة قبائل وقدم الولاء للملك في الرباط.

سعت الجزائر جاهدة إلى كسب تأييد قبائل الركيبات، المتحصنة في تندوف أمام عناصر جيش التحرير الوطني. استمر هذا الفشل الذي منيت به عام 1962 في عام 1963، ثم بعد عام 1975، عندما أنشأت الجزائر، من خلال الركيبات، جبهة البوليساريو، محيية بذلك مشروعا فرنسيا قديما (1958-1962) كان يهدف إلى دعم انفصال الركيبات في الصحراء.

لا شيء في هذه المساعي يندرج ضمن عملية تصفية استعمار حقيقية، ولا يعكس احتراما لمبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار. فقد وسعت الجزائر نطاق سياسة الحدود الفرنسية الموروثة عن القرن 19: فبعد أن كانت طرفا ذا مصلحة، إلى طرف معني، ثم فاعل مباشر، معيدة إنتاج المنطق الترابي نفسه الذي طبقته فرنسا بين عامي 1845 و1962.

من الركيبات إلى الطوارق: مشروع توسعي لا يزال قائما حتى اليوم

ذكر قرار السياسة العامة المعتمد في المؤتمر التأسيسي لجبهة التحرير الوطني كل جزائري بواجب محاربة الإمبريالية. شكل هذا الشعار، المكرر بإسهاب في الخطب، إلى جانب تلك المتعلقة بالوحدة الإفريقية ومناهضة العنصرية، غطاء أيديولوجيا لمؤامرة 2 أكتوبر الأول 1963 ضد المغرب ومالي.

استهدف البلدان في آن واحد، ولكن لأهداف مختلفة: كان يراد من المغرب أن يجسد «التهديد الإمبريالي»، الذي تصوره الدعاية الجزائرية، وكرستها نداءات أحمد بن بلّة، كمعتدي، بينما كانت مالي هدفا لغارات مسلّحة من الطوارق انطلاقا من الأراضي الجزائرية. وكانت سياسة تحريض سكان الحدود المالية والجزائرية ضد بعضهم البعض امتدادا لما كانت فرنسا قد طبقته بالفعل عام 1909، أثناء رسم خط نيامي، الذي محا حق المغرب التاريخي في حدود مشتركة مع مالي، على الرغم من الاعتراف به في الاتفاقيتين الفرنسية الألمانية لعامي 1901 و1911.

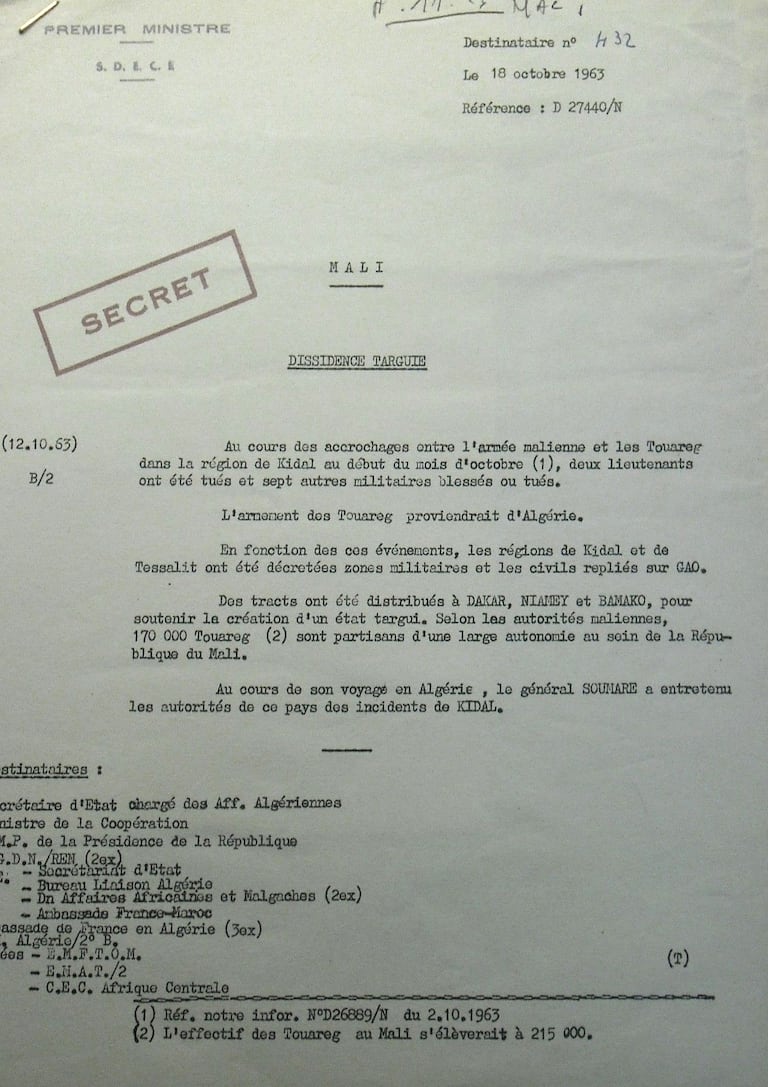

أكدت برقية سرية مؤرخة في 18 أكتوبر1963، صادرة عن مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس وماتينيون، تمردا للطوارق في كيدال وتساليت، والذي وقع بعد أيام قليلة من حرب الرمال. قتل عدد من الضباط الماليين، ونسب مصدر أسلحة المتمردين بوضوح إلى الجزائر. كما أفادت البرقية بتوزيع مناشير لمقاتلي الطوارق في داكار ونيامي وباماكو، داعيةً إلى إنشاء دولة للطوارق..

وأخيرا، ناقش الجنرال سواري، في مهمته الرسمية إلى الجزائر، هذه الأحداث مع السلطات الجزائرية، مؤكدا البعد الدبلوماسي لهذه الأزمة. وهكذا، مثّلت أحداث عام 1963 أول تقاطع إقليمي بين السياسة الجزائرية في الصحراء، والتلاعب بالسكان الرحل، وبناء الإطار المعياري المستقبلي لمبدأ الحفاظ على الحدود الإفريقية، الذي اعتمد في العام التالي في القاهرة.

وفقا لهذه الوثيقة الصادرة عن مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس، أقرت السلطات المالية بمواجهتها تمردا للطوارق مدبرا من عدة دول إفريقية، حيث «وزعت مناشير في داكار ونيامي وباماكو، تدعم إنشاء دولة للطوارق. ووفقا للسلطات المالية، يدعم 170 ألفا من الطوارق حكما ذاتيا داخل جمهورية مالي».

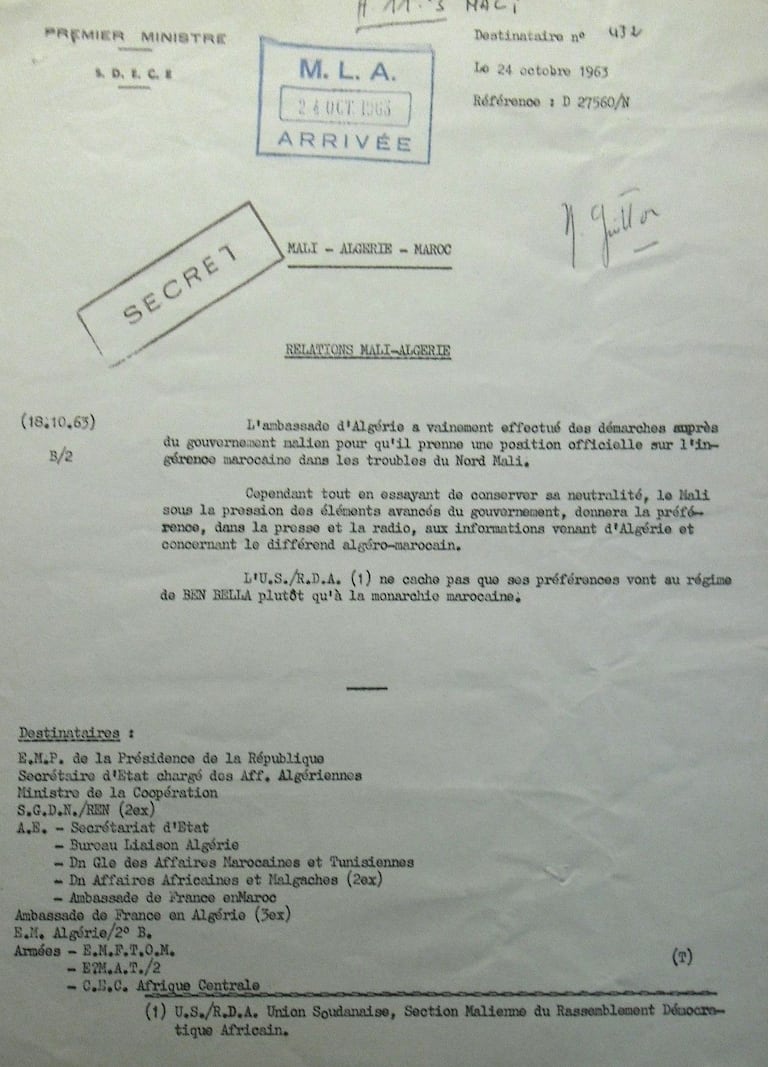

صدقت مالي في النهاية، وإن كان ذلك على مضض، الرواية الجزائرية التي تتهم المغرب بالوقوف وراء هذه الحوادث. ومع ذلك، تنص وثيقة مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس نفسها بوضوح على أن أسلحة الطوارق جاءت من الجزائر. وقد حدث السيناريو نفسه عام 1979 عندما خلقت الجزائر الانفصال في شمال مالي بهدف مقايضة دعم حركتها الانفصالية، البوليساريو.

ما كان في حقيقته هجوما جزائريا في مالي تحول إلى تدخل مغربي

ورغم وجود أدلة على شحنات أسلحة من أراضيها، نجح النظام الجزائري في إيهام الماليين بأن العدوان على مالي والجزائر مصدره المغرب.

تحت ضغط فصائلها التقدمية، سمحت مالي، مع التزامها الحياد الحذر، لوسائل إعلامها وإذاعتها بنقل الرواية الجزائرية للنزاع.

وهكذا، حولت الجزائر تدخلها إلى موقف مناهض للإمبريالية، مصورة المغرب كدولة قمعية، بل وعنصرية، بهدف تعزيز صورتها كـ«مكة لحركات التحرر». سمح هذا الخطاب للجزائر، منذ عام 1964، بفرض مبدأ الحفاظ على الحدود الموروثة عن الاستعمار كحل للسلام الإفريقي، بينما في الواقع، استخدمتها كأداة لتحقيق طموحاتها الإقليمية، من مالي إلى الصحراء المغربية.

بذل النظام الجزائري، من خلال سفيره في باماكو، «جهودا بدون جدوى لإقناع الحكومة المالية باتخاذ موقف رسمي من التدخل المغربي في اضطرابات شمال مالي».

بعض الأطراف ووسائل الإعلام التي كانت تغازلها الجزائر، وفقا لوثيقة مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس، صدقت في النهاية الكذبة الجزائرية:

«مع ذلك، وفي محاولة للحفاظ على حيادها، ستعطي مالي، تحت ضغط من عناصر متقدمة في الحكومة، الأولوية، في الصحافة والإذاعة، للمعلومات الواردة من الجزائر والمتعلقة بالخلاف الجزائري المغربي».

وهكذا تم إيهام القادة الماليون بأن المغرب، الذي هاجم الجزائر في أوائل أكتوبر 1963، هو نفسه الذي أجج الاضطرابات في مالي.

بين منظمة الوحدة الإفريقية والمغرب الكبير: غموض الموارد الموروثة عن الاستعمار

مع علمه بأنه سيحشد الدول الإفريقية، التي ولدت معظمها من خلال الحدود التي رسمها الاستعمار، دفع بومدين وزيره عبد العزيز بوتفليقة لحل النزاع الحدودي داخل منظمة الوحدة الإفريقية. تونس، مثل المغرب، آمنت بحسن نية الجزائريين، الذين تبنوا هذا الشعار الاستعماري. لم يتردد بورقيبة في إثارة قضية الحدود مع الجزائر، كما ذكر إيف كواو (Yves Cuau)، وهو مراسل صحيفة لوفيغارو في الجزائر، في مقال نشر عام 1964:

« أظهر السيد بوتفليقة مجددا تكتيكات بلاده: يجب حل النزاع في الإطار الطبيعي للميثاق الإفريقي. وصرح السيد بوتفليقة بأن حكومته وجهت نداء عاجلا جديدا إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية لعقد دورة استثنائية لمجلس وزراء الخارجية. لقد دفن الوزير الجزائري فكرة اجتماع وزراء خارجية الدول المغاربية عمليا. ومن الواضح أن الجزائر متخوفة من تحكيم الرئيس بورقيبة، الذي قد ينتهز الفرصة لإثارة قضية الحدود والاستغلال المشترك للصحراء» (1).

وهكذا، يبدو مبدأ الحفاظ على الحدود الإفريقية، المعتمد في قمة القاهرة عام 1964، أقرب إلى تعبير دبلوماسي عن صراع على السلطة منه إلى اختراع قانوني. كان في البداية أداة لتوطيد أركان الدول الهشة، قبل أن يصبح سلاحا معياريا يستخدم لتحييد أي مطالب تاريخية، لا سيما مطالب المغرب بخصوص مناطقه الصحراوية.

من فرض الإرث الترابي للتقسيم الاستعماري، سعت منظمة الوحدة الإفريقية إلى إخماد حروب الحدود. في الواقع، لم تفعل سوى تحويل النزاعات المسلحة إلى نزاعات سياسية دائمة، حيث تتعارض حقوق الشعوب مع عقيدة الحدود الاستعمارية. هذا المبدأ، الذي ولد «لضمان السلم»، لا يزال يجسد إحدى المفارقات المؤسسة لإفريقيا ما بعد الاستعمار: ضمان الاستقرار على حساب الذاكرة التاريخية والحقيقة الجغرافية. والأدهى من ذلك، أن الأمر يتعلق بمبدأ ولد من رحم الحرب لمنعها بشكل أفضل، كما لو أن السلم الإفريقي يجب ألا يبنى على العدالة التاريخية، بل على القبول القسري للحدود التي فرضها الاستعمار.

(1) إيف كواو، «بعد فشل وساطة هيلا سيلاسي، الجزائريون يتمسكون بندائهم إلى المنظمة الإفريقية بأديس أبابا»، لوفيغارو، 24 أكتوبر 1963.